ভূমিকা:

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। এর প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে। ‘বাংলাদেশ চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে’—একথায় বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন। এ ঝুঁকি মোকাবিলা করার মতো কোনো উপায় যেন আমাদের সামনে নেই। প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে সেমিনার কিংবা পত্রিকায় বেশ হইচই দেখা গেলেও বাস্তবে তার কোনো প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের অবস্থা:

বাংলাদেশ একদিকে যেমন সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা; অন্যদিকে তেমনি অতিবর্ষণ, অকালবর্ষণ ও খরায় পীড়িত একটি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানই এর কারণ। নদীমাতৃক হওয়ার কারণে বাংলার মাটি সুজলা-সুফলা। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় নেই। এসব থাকার জন্যই বাংলার জনজীবনে, মাটি ও আবহাওয়ায় পড়েছে এর অনিবার্য প্রভাব।

বৈশিষ্ট্য:

বাংলাদেশ মৌসুমি বায়ুনির্ভর দেশ। মৌসুমি বায়ুই বাংলাদেশে বর্ষা সৃষ্টি করে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে বর্ষা নিয়ন্ত্রণ করে এর চাষাবাদ, জীবনযাত্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য। বর্ষা বাংলাদেশে যখন প্রয়োজনানুসারে বা পরিমিতভাবে দেখা দেয়, তখন তা হয় আশীর্বাদ। আর যখন তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকারে দেখা দেয়, তখন তা হয় অভিশাপ। বর্ষা অতিরিক্ত হলে হয় অতিবর্ষণ। অতিবর্ষণ থেকে আসে বন্যা, আবার বর্ষণ না হলে হয় খরা। এই দুই-ই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপর্যয়কর। বন্যার ফলে নষ্ট হয় খেতের ফসল, আবার খরা হলে ফসল পুড়ে হয় ছারখার। এর প্রভাব পড়ে খাদ্যশস্য থেকে খাওয়ার পানিতে। এর ফলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এ ছাড়া কালবৈশাখীর তাণ্ডবলীলা ও জলোচ্ছ্বাস দুর্যোগের কারণ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের ক্ষতি:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ষণ, খরা, বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় যে সংকট সৃষ্টি হবে, তা হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭ শতাংশ এলাকা ধীরে ধীর ডুবে যাবে এবং দুই কোটি মানুষ ঘরছাড়া হয়ে যাবে। জীবনযাত্রার ওপর পড়বে বিরূপ প্রভাব ফলে, বাংলাদেশ যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তা টাকা দিয়ে পোষানো যাবে না।

আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন:

কোনো স্থানের জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে আবহাওয়ার কোনো একটি বিষয়ের ন্যূনতম ৩০ বছরের গড় পরিবর্তন বুঝি। জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন। কারণ রাতে গাড়ি চলাচল ও কারখানা বন্ধ থাকে। তখন পৃথিবী তার সঞ্চিত তাপমাত্রা হারাতে থাকে। তখনকার তাপমাত্রা কতটুকু আছে, তা দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের হিসাব করা যায়। আমাদের শীতকালের পরিধি ছোট হয়ে আসছে। আমাদের কাছে গত ৫৮ বছরের ২১টি স্থানের তাপমাত্রার যে হিসাব রয়েছে, তা থেকে আমরা বলতে পারি, শীতের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে এসেছে। গড় বৃষ্টিপাত অপরিবর্তিত রয়েছে, কিন্তু অধিকতর বৃষ্টিপাতের দিন এবং বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রভাবটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশি দেখা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বৃষ্টিপাতের আগে সেখানে সমভাবাপন্ন অবস্থা ছিল, জুলাইয়ের শেষার্ধে ও আগস্টের প্রথমার্ধে সেটি এখন বিস্তৃত হয়ে জুনের শেষার্ধ থেকে জুলাইয়ের ১০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আর বাকি বৃষ্টিপাত আগস্টের শেষার্ধে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত যে সময়ে হওয়ার কথা, সে সময়ে হচ্ছে না। তাই বন্যা যে সময়ে হওয়ার কথা কিংবা মানুষ বন্যা মোকাবিলার জন্য যে সময় প্রস্তুত থাকে, সে সময়কাল ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এটা আমাদের কৃষিব্যবস্থায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। সম্প্রতি অনেকগুলো সাইক্লোন আঘাত হেনেছে। সাইক্লোনগুলোর প্রচণ্ডতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধগুলোতে সাইক্লোনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির ফলে শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাতে উপকূল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লবণাক্ত পানি কৃষি জমিতে প্রবেশ করে কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

উপকূলীয় অঞ্চল:

লবণাক্ত পানি যেখানে মিষ্টি বা স্বাদুপানির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে, সেখানে পানির ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটছে। নদীবক্ষে পলি অধঃক্ষেপের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেখানে নদীর পানি দুই পাড় উপচে পড়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে। ফলে জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিতলের তাপমাত্রার পরিমাণ যত বাড়বে, নিম্নচাপগুলো তত শক্তিশালী হয়ে সাইক্লোনের সৃষ্টি করবে। ২০ বছর আগে বঙ্গোপসাগরে গড়ে পাঁচ থেকে ছয়টার বেশি নিম্নচাপ হতো না। এখন সেখানে বছরে গড়ে ১২ থেকে ১৪টা নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীরা বেশি দিন মাছ ধরতে পারছে না। বারবার ঝড়ের সতর্কসংকেতের কারণে তীরে ফিরে আসতে হচ্ছে। ফলে তাদের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

করণীয়:

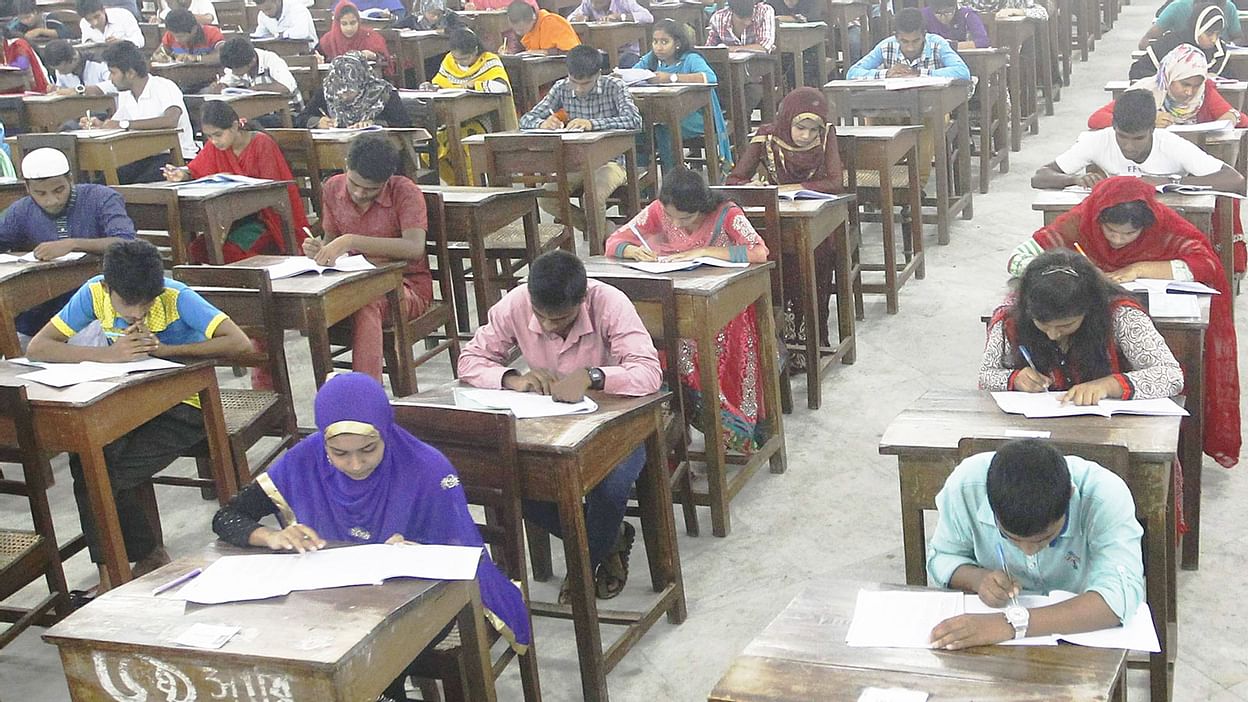

দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জলবায়ু-ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি করে কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য অবকাঠামোসহ সব বিষয় নিয়ে সরকারকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে হবে বেশি করে। স্থানীয় সমস্যা মোকাবিলার জন্য স্থানীয়দের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আবহাওয়ার মতো কৃষিক্ষেত্রে পূর্বাভাসমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কোনো সঠিক পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। আমাদের শিক্ষার্থী-সমাজকে দক্ষ ও সচেতন করে গড়ে তুলতে না পারলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর যে পরিমাণ গবেষণা-তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, সে তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন কোনো গবেষণার ফলাফল বের হয়নি। কমিউনিটিভিত্তিক ও অভিযোজন-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এ ধরনের ফসলের বীজ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার:

এক কালে মানুষের ধারণা ছিল, প্রকৃতির ওপর যেকোনো উপায়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে জরুরি। আজ সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা দেখা যাচ্ছে, এ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বন ধ্বংস করে, নদীর প্রবাহ বন্ধ করে, পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষ নিজের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। তাই আজ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। আর চেষ্টা করছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃতির সহায়তায় তার নিজের জীবনধারাকে আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

![[PDF] বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা রচনা ৫০০,২০০ ও ১০০ শব্দ](https://www.hazabarolo.com/wp-content/uploads/2023/03/বঙ্গবন্ধুর-ছেলেবেলা-রচনা-390x220.jpg)

Thanks

Nice,I love hazabrolo

Nice,I love hazabrolo

Thanks bro

Thanks bro

THANKS BUDDY

thanks

হজরত বানান টা কীভাবে

Thanks bro❤️

lekha valo.kintu kisu jaiga dia spelling er vul hoise.oigula thik kora uchit bole ami mone kori

Tnxxxxxxxxxx☺️☺️☺️☺️☺️☺️